携手护水,润泽生命

“生命之水”主题教育活动正式在花园中学启动了。

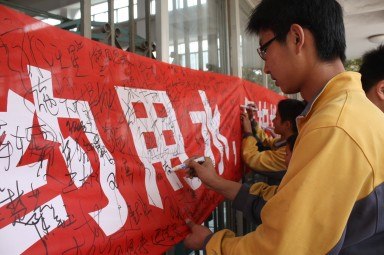

周一升旗仪式上,老师向大家提出了“保护水资源”的倡议,我们深有感触。周三,学校举办了节水宣传活动,同学们纷纷赶来签名,志愿做一个节水先锋。

这次活动意义深刻,号召同学们一起保护水资源。众所周知,人体内的60%是水,大脑里的70%是水,血液里的80%是水,人不吃食物,生命还可以再维持一个月,但不喝水却连一周也支撑不下去。从这一组数据中,我们可以想到人缺水的后果。这个数字足以说明水资源的珍贵。而有的人却仍然认为水是取之不尽,用之不竭的,这种思想是不正确的,从某种程度上讲,水已经不再是一种可再生资源。

保护水资源是现在人们的热点话题。“保护水”,可能每个人在不经意间都会流出类似的话语。是的,“水”是人类生命的源泉。一滴水对于有些的人来说可能是微不足道的,可能只是忘关水龙头的一个小小动作,可能只是把洗过菜的水直接倒入下水道的日常行为。水是无色无味的,无色无味总能让我们想到默默无闻、无私奉献等词。生活中我们离不开水,同样也很少有人尝试过离开水之后的生活,所以“水”在我们的身边常常被忽视。“水”正像那些默默无闻的人,他们无时无刻不在滋润着我们;“水”又不像那些无私奉献的人,一旦离开他们,我们的生命便要受到威胁,她会让我们失去生命,失去一切。

珍惜她吧,不需要耗费大量体力,也不需要付出宝贵生命,只需要在抬手之时关紧水龙头,只需要在挥臂一瞬把洗菜水留住。做到这些小事,我们的生命也会像先烈一样有价值,回首往事时,也会感到骄傲与自豪,曾经也为保护人类家园而努力过,那时候,我们可能会更加自信,更加阳光吧!

——七(3)张倩、朱信祥

希望本次活动能引起同学们“节水、护水”的主动意识。

——八(5)钱浩、张亚宇

老师们设计了很多宣传展板,创意新颖,立意深刻;印象最深的是位列左首第一的那一块:“家 冢”两个字的区别只在于那一滴晶莹剔透而又带着一丝失落的水珠,是啊,有“水”就是美丽的家园,没“水”就是自掘的坟墓,人类应该怎样对待自己的家园呢?保护水资源,我们义不容辞。

活动结束后,这些宣传展板留在了我们的校园之中,以增强同学们的节水意识。当你低头用水时,别忘了抬眼看看那些画面,它们时刻在提醒我们:珍惜水资源,从小事做起,从点滴做起,不要让最后一滴水变成我们的眼泪。

——八(5)尹潞

水是生命的源泉,是哺育大地生灵的乳汁,它清咧甘甜,千百万年来,有多少生灵曾是因为吸吮了她的乳汁而得以存活的?它永远地荡涤着人们身心的污渍。

我们总以为水是用之不竭的,可是照目前这种情况发展,谁又能担保地球上的水不会被用完呢?所以我们必须得从现在开始节约。

——七(3)王书勤