2012年9月18日到27日,由沈梅副局长担任团长,市教育局一行七人前往美国和加拿大考察当地的公民教育和职业教育。尽管由于时间紧,不能深入认识两个国家的文化和教育的真正内涵。但是,在简单的介绍以及互动交流中,加上所到之处的环境观察,还是能从有限的信息中有所发现和感悟。

(一)美国的公民教育

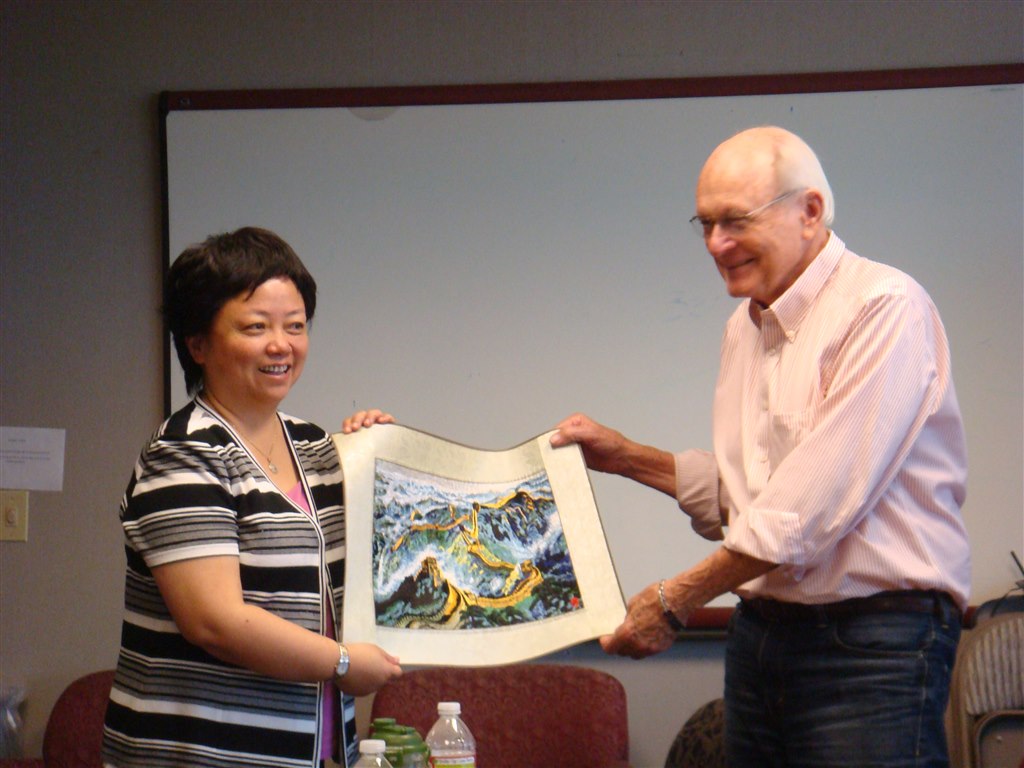

我们此行的第一站就是就是来到总部设立在洛杉矶的美国公民教育中心,考察美国的公民教育。成立于1965年的美国公民教育中心(Center For Civic Education)是一个独立的非营利性的教育组织,接待我们的是中心的两位主任,他们曾两次来到常州观摩公民教育活动,并参加了几年前在龙城大厅的听证会。他们分别介绍了美国的公民教育历史和现状,以及国际项目。

公民教育中心作为美国一个具有代表性、影响较大的“民间”中小学公民教育组织。主要工作是从事编制中小学公民教育的课程教材、组织相应的师资培训、对公民教育进行研究和评价等。跟我国相类似的是,由于在美国的高考中没有硬性要求,公民教育的课程实施上也收到了影响,各个州在课时安排也不尽相同。由于受到地区发展不均衡等因素的影响,至今只有20%的学生接受良好的公民教育,受到教育的学生比其他学生甚至许多成人的公民行为都强。

美国的公民教育有三大类主要课程,一是侧重于宪法教育与公民权利,向学生介绍宪法的基本价值和基本理念,大约每年有240万学生参与接受,每年举办竞赛活动;第二类是公民养成,侧重于养成公民参与的技能;第三类侧重于公民基本理念的教育,,主要是责任、隐私、权威与公正,从小学到高中有四个级别的课程。中心每年都举行国际会议,邀请当地学生参加,展示当地学生公民教育活动情况。

从他们的介绍中,我们感受到美国的公民教育主要是协调个人与公民的关系,教会公民如何与政府打交道,学会尊重权威、参与政治、建设社区,进一步协调社会关系、解决社会矛盾。与美国的公民教育相比,我国的公民教育还缺乏一定的社会基础和环境支持,学校的公民教育缺乏系统的课程建设,也是我们需要向美国公民教育学习和借鉴的经验之一。

(二)第56号教室的魅力

在洛杉矶市我们有幸参观了霍巴特小学,并与《第56号教室的奇迹》的作者雷夫•艾斯奎斯及其学生座谈。这是一个极其普通的社区小学,学校没有围墙,空旷的校园显得很寂静,正值放学,门口看不到拥挤的车辆和接送的家长,学生很有秩序地离校,跟国内小学门口庞大的接送场面形成鲜明对比,让实验二小的王冬娟校长很是感叹。外来人员均不能随意走进学生的厕所,不能对学生随意照相,对学生的尊重可见一斑。

“第56号教室”在二楼,是一个非常普通的教室,外表像一个简易工房。里面零散着放着爵士、钢琴、吉他、立式麦克风、苹果电脑,四周墙壁贴着雷夫老师的学生从各地寄来的明信片,还有学生考取的大学和年代。雷夫一个人包班,每年都是五年级,阅读、数学、音乐、绘画、戏剧等都是他一个人教,就像是一个全科医生。

教室里正在排练舞蹈(据说是莎士比亚戏剧中的一场),十几个不同肤色的学生随着苹果音响中的音乐节奏跳舞,围观的学生也配合着节奏在摇晃,每个人的脸上都是很舒服享受的微笑,这是每天放学后自发排练的内容。结束后学生将课桌排放整齐,有礼貌地道别,仅留下几名学生,大多是已经毕业的,安静地站在一边,倾听者雷夫和我们的交流。

雷夫看上去像一个乡下的农夫,头发蓬乱,一脸的络腮胡子,有着显著美国特征的庞大身躯。访谈以互动为形式,我们每个人就自己感兴趣的方面提问,雷夫一一作答,不时让他的学生也参与进来,气氛既轻松又热烈。

雷夫很坦率地回答了每一个问题,关于艺术教育,对于学困生的转变,包括其他老师对他的态度,以及阅读给学生带来的影响。在对待学生的态度上,雷夫老师强调了“信任”,不管对于怎样的学生,都不会把他拒之门外,其中,也包括他自己也不能解决的问题,自信而诚实,配以丰富的表情,语言幽默生动,56号教室爆发出阵阵会意的笑声。

让我们最为感动的是,一些毕业多年的学生每天放学后回到56号教室,关于这一现象,学生的回答是:“在这个环境中,同学之间非常友好、相互关心”。当我们问起:“如果老师出差了,你们是庆幸还是思念?”,一个毕业的韩国女孩甚至哭了,师生之情令人动容。

走出56号教室,我们唏嘘不已。即使是在56号教室,雷夫老师仍然有着与我们相同的无奈,他的工作甚至得不到同事的认可,但是我们仍然能亲身感受到了雷夫的魅力,并为之折服。就是这样一个普通的教室,却让有很多奇迹发生。从师生的言行中,我们深切感受到产生奇迹的最重要的因素是“信任”,师生之间的信任,同学之间的信任,让学生不再惧怕学习,并在艺术和阅读中养成良好的习惯和高尚的品味。尽管雷夫坦诚:“不是所有的学生都能教好”,但是依然坚持给予他们信任。

(三)CBE的教育模式

匆匆告别纽约,我们连夜赶到加拿大的布法罗,第二天下午按照原定计划来到位于多伦多的辛尼加学院(seneca college),这是一所国立综合性大专院校,有8所分院,拥有约十万名来自世界各地的学生,包括全日制和选读生,走在校园里,到处可见中国学生。

匆匆赶来接待我们的是学院的黄先生,是一个早就移民的中国人。由于我们参观的时间只有一个多小时,甚至没有专门的时间坐下来进行交流,仅仅是走马观花。从黄先生的介绍中,其反复强调和津津乐道的是CEB 模式给我们留下了深刻的印象。该学院与我市工学院也有着项目的合作,因此黄先生将CBE模式与国内的教育模式不断对比,以强调该模式的科学性。

上网查了一下,CBE模式,也就是“Competency based education(以能力为基础的教育)”,其广泛应用于美国、加拿大等北美的职业教育中。加拿大的以能力为基础的(CBE)模式(以下简称加拿大CBE模式)也是当今一种较为先进的职业教育模式。

CBE模式的主要特点,就是岗位群的需要,层层分解,确定从事这一职业所应具备的能力,明确培养目标。按照教学规律,将各项能力进行总结、归纳,构成教学模块,制定教学大纲,依此施教。其最为突出的特点就是强调以岗位群所需职业能力的培养为核心,保证了职业能力培养目标的顺利实现,可以概括为“能力中心的课程开发型”。

尽管只是仅仅一个多小时的参观,我们仍然能看到许多鲜明的特点,例如:每个教室都是以玻璃为外墙,其透明性正是培养学生的专注与自律;每个教室甚至走廊都是电脑,一楼的大厅里是密密麻麻的电脑,到处可见在电脑上忙碌的学生;每个教室门口是课程表,学生全都是走班上课;走廊上挂满着学生的作品,等等。或许CBE是专门针对职业院校的教学模式,但是我们仍然能感受到国外教育的个性化、开放性、多元性,教育,绝不应高高在上,而应该俯下身,为学生提供最有效的帮助。