“工匠精神”一词,最早出自于聂圣哲,他培养出来的一流木工匠士,正是来自于这种精神。工匠们喜欢不断雕琢自己的产品,不断改善自己的工艺,享受着产品在双手中升华的过程。工匠们对细节有很高要求,追求完美和极致,对精品有着执着的坚持和追求。而现在,“工匠精神”依然是我们现代学子的追求。

为期两天的劳动与技术课程即将落下帷幕,带着希冀而来,满载收获而归。让我们一起去看看“小工匠”们的“大收获”吧。

拈一抹流年,绣一窗岁月。已是十月中旬,金桂闪闪,芬香满园,恬静淡然。 一针一线,深浅不一。将几毫米的细线穿进针洞,针尖点一颗全黄的珠子,从左上角穿,右下角出,一个十字就绣出来了。多姿百态,相知相惜。用最诚恳的时光,绣出最纯粹的深情。绣针好比祖国的大好山河,需要欣赏,需要传承。一针一线,皆是情意,一起一落,承载千秋。即使在过程中常常出现错误,但我仍觉得满足愉快。

——杜锦萱

手拿着闪亮的银针,我的内心既有些紧张又有些期待。将一根细线从中挑出,半眯着一只眼睛,另一只睁得大大的,细细地盯着细线和针孔,费力的试图将细线穿过。一次、两次、三次……每次都与针孔擦肩而过。经过无数次的尝试后,我终于将针穿好了,斗志满满的我一鼓作气,开始我的刺绣之旅,但一开始并不顺利,不是穿错地方,就是忘记放珠子,只得装了又拆,拆了又装,好不容易绣满第一行,右手食指已经是被针尖扎得火辣辣的疼。 一起一伏绘锦山河,一横一纵画人间美景,如今我们所看到的精美作品都是绣娘的心血。

——宋佳馨

拾起一缕线,捏着一根针,穿梭于绣布之间,织出一片深秋的岁月。

步入教室中,老师在讲台上等待着,我们寻了位置鱼贯入座。望着荧幕上的苏绣作品赞不绝口。随后,老师向我们介绍了苏绣的工艺,并拿出了材料包让我们尝试。

先是抽线,我将那线捏在手中,攥出一小根来,掐住线头,另一手攒着线,慢慢地将细线从中分离。而后便是穿针,拿着线的一端,眼盯着针孔,将线头送入孔中,从另一边拉出来。在线末打了结便开始绣。我们从珠绣开始练习,将针穿到布里,又从另一个洞里钻出,一直往复,那字形慢慢显现,经过不断地练习,我终于学会珠绣,也成功地完成了自己的作品。

——张可馨

一瓶一花,一室阳光,一室芬芳,一心欢愉。

在这里,我不仅了解了插花的起源,发展,也学会了玫瑰、郁金香、蔷薇等团状花的做法,在老师细致的讲解下,我激动地开始尝试。

首先是玫瑰,我对照模板剪下了14片花瓣,再按老师的指示卷起花瓣,压出褶皱,用手指轻柔地展开,一片,两片,三片……贴上一周花瓣,形成花的雏形。粘稠的白胶粘在手上,滑腻腻的,不停地使用剪刀使我的虎口发麻,不时出现的差错使我心急如焚,可这却不能阻挡我去认真完善花朵,让它更加逼真。

最终,她出现了——一袭浅粉的华衣,再配上淡绿的点缀,素雅又温馨。当我写下祝福时,她已不再是一枝简单的玫瑰,而是一份对艺术的热爱。

——马和煦

绽开的花瓣,艺术的装饰,充满着活力的插画教室,总有股神秘的魅力深深吸引着我。炽热的心情与花儿交织,青春的气息扑面而来。早晨的霞光印在窗户上,一个个整齐的工具和燃起了我学习的干劲。花卉、花道、造型、创意……许多我了解不到的知识,都让我大开眼界。

“插花”原来不只是一个行为动作,而是一门中国艺术。动手时,五颜六色的纸藤,我该如何搭配?红的热烈,白的高洁,粉的温馨,紫的静谧……剪刀剪出每一片花瓣,每一片都是独特而自然的。锥子卷出的每一个纹理,都让这朵花有了灵魂。纸藤、胶水、铁丝……每一样都是普通且简单的工具,在我们灵活与勤劳的手中绽开了每一朵绚丽之花。即使手上也许会有伤痕,但我们都用欢乐的笑脸掩盖了那痛楚的伤疤。我们的双手如同两只翩翩起舞的蝴蝶汲取着花蜜,享受着自豪与成就感。这些花儿永远不枯萎,永远也不会凋谢,它保留着我们的回忆,像永远不会流逝的青春一样,永远是充满朝气的花季少年,奔向美好的未来。

我从插花中看到了团结合作的精神,它也教我如何去欣赏美、创造美。花拥有美丽的外表,它同样展现的是每一个个性的美,我们在创造美的过程中,看到希望,接受失败,从生活的点滴中看到不一样的风景。

——张慧璇

今天上午,我们主要学习了插花的理论知识并自己动手做了康乃馨。我满怀憧憬想要大干一场时,却发现这个康乃馨并非我想的那样简单。为了剪出锯齿状的花瓣,我不得不一直变换剪刀的方向,为了使花朵黏住花干,我不得不弄得满手白胶。这些小困难不断牵绊着我,但是我不想甘拜下风,看着身旁的同学都陆续完成了花束的制作,我铆足了劲,按照老师教的步骤,一点一点把原本光溜的绿花杆变成了丰满的粉花朵。这次的劳技让我了解了许多有关插花的知识,同时也增强了我的动手能力,让我明白了遇到困难不退缩的道理。

——黄可妮

托举我凌驾于星辰之上,载着我潜入地球之渊,人类智慧的凝聚----人工智能。

进入教室,映入眼帘的是台台精密仪器,老师在生动形象地介绍后便开始了演示,她的手轻快地舞动着,动作行云流水,一气呵成,令人目不暇接,赞叹连连。我迫不及待地上手操作,开始电脑,闪光的屏幕仿佛宣告着这个充满智慧与未知的人工智能之旅的开始,我目光如炬,紧盯屏幕上跳动的参数,心里在飞快地计算着,不断地调试让我有些焦急不安,我清晰地感受到额角上的汗正不断淌下,淌在了我颤动的心上。终于,一切完成,我长舒了一口气,浑身的肌肉都不由抖动,右手颤颤巍巍地点击鼠标,机器臂在纸上游走自如,刚劲有力地写下几个议字,笔触刚劲有力,又不失柔美婉转,是极标准的宋体!我立即欢呼起来。

或许,并不需要做出多大成就,只要在平常生活中有所帮助,那么,人工智能就是一个伟大的发明,意义非凡,是人类的奇丽魂宝。

——蒋诗唯

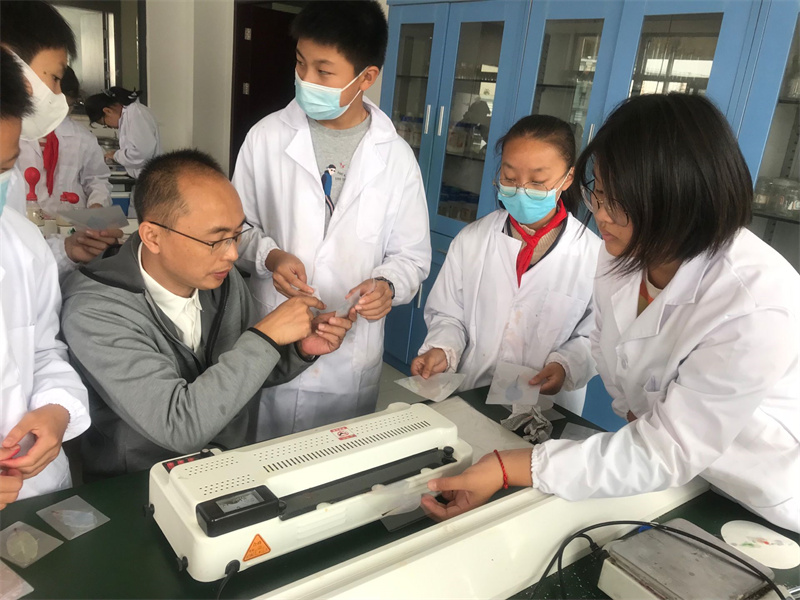

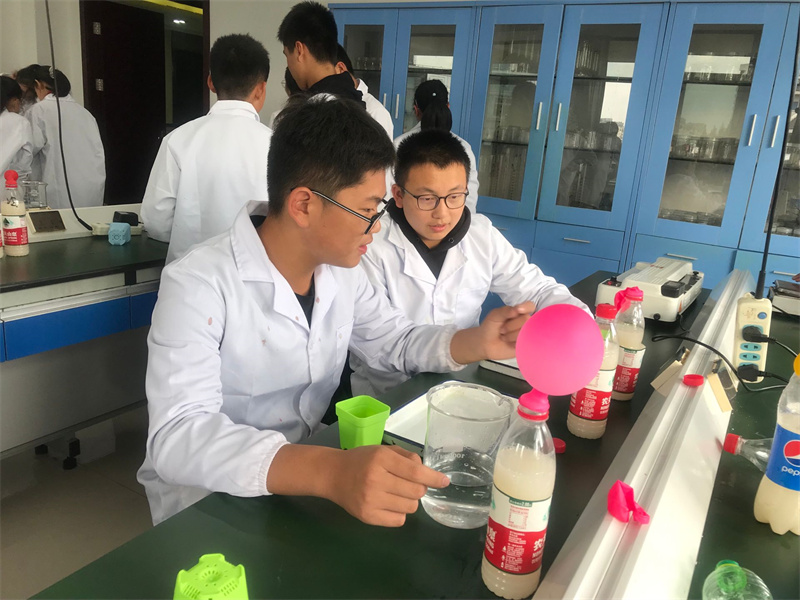

今天上午做的是观察韭菜叶片气孔的实验。首先,我们先将韭菜底部对折,再用镊子撕出一层透明的表皮细胞,然后在载玻片上滴一两滴清水,用镊子夹住表皮细胞在水中展开,最后,再将盖玻片盖在上面就完成了。

但在观察中,我们四人小组的进展却不尽人意,刚开始我们信心满满,以为这个实验很简单,但我们做了很多次,却一次也没有成功,这不禁让我们感到泄气,而在看到别的小组完成后,我们小组也一鼓作气,终于做成功。这使我们明白,不能低估任何事,要团结一切,一鼓作气,迎难而上,坚持尝试,才能成功。

——陈一鑫

篆刻必先篆后刻,甚至有“七分篆三分刻”之说。就像工匠造屋,必先审视地势,合计材料,精心构想,设计蓝图,之后才能动手施工。一刀一划,一旦刻下,就已成定局,无法改变,所以起稿后要定下心来,一心一意进行篆刻。这是十分考验耐心与眼力的一项工序。冲刀法爽利劲健,切刀法流畅爽利。但真正自己操作起来才知道其中的难处,然而我也深知要掌握一项技艺的不易,只有熟练才能生巧。

——邱馨仪

在这次的劳技培训中,我参加了“机器人”课程,首先老师让我们用手中的器材搭建了一个建筑模型。我们组选了埃菲尔铁塔,但在搭建过程中,我们遇到了许多问题,如底座不稳、顶端搭不上等。但我们没有放弃,不断尝试,利用多种方式去尝试解决问题。最终,通过我们的不懈坚持、不断尝试,解决所有问题,完成作品。虽然评价不是很高,但我们还是十分开心,毕竟是我们自己努力换来的成果。通过这活动,我明白了当遇到困难时,只要不退缩,敢迎难而上,不断探索、不断尝试,任何问题都会迎刃而解。

——孙舒扬

我们都是新手,所以第一步画线最为关键。再是引线,补线,再按照模板将其制作出,我小心地拿起笔,十分细心地在木块上构画。再根据老师所演示的切割样子,将木板按好,眼睛盯着机器不敢眨一下,手中的力道不禁又小了些,没想到的是,居然没歪,真是高兴极了! 体验了一次木工,才知木匠的艰辛。每门手艺都不容易,要用心去学,去做,才能体会成功的快乐!

——陈泽轩

听着老师细致入微的讲解,我们早已迫不及待。光滑的料理台,干净的碗盆,散发清香的原料,混合、搅拌、揉搓、成团、上模、开烤。整套流程虽手忙脚乱,但整体尚可。烘焙考验的正是我们的动手能力、合作能力、分配能力。盖上烤箱的一刻,我们的心也仿佛随秒针而动,恨不能,马上就好。当细腻的的面粉、津甜的砂糖、香醇的牛奶、酸甜的葡萄干碰撞在一起,擦出的火花令人叹为观止。打开烤箱的一刻,整个人仿佛都浸泡在浓稠的麦香里,如痴如醉,如梦如幻!金黄的司康一口咬下去,甜糯的饼干,在舌尖舞蹈,美味至极!

——问钰田

只见老师娴熟地剪开包装袋,将面粉倒进筛网里,将筛网轻轻抖动,雪白的面粉如雪花一般落下。用铲子将黄油切下了,放进面粉,开始揉搓到面粉细得快看不见了,将鸡蛋轻轻敲开,将蛋黄与蛋清分开,把蛋黄倒进面粉里,用力揉搓,再将葡萄干倒下去,继续揉搓。成型之后,用模具摁出形状,用蛋黄往上抹,一个小面包便诞生了。连着做了几个后,将小巧的面包摆盘,将它放进烤箱,不久后变成型了。尝一口,齿颊生香!

——王昊霖

老师手法快速而又巧妙,可是到我们开始做的时候,这看起来易如反掌的事做起来却难于登天,面粉、鸡蛋等各种物品看得我们头都大了,根本不知道到底该放些什么。在凭着仅存的记忆做出一个差不多的面团之后,我们又遇到了新的问题——面团对什么都恋恋不舍,总是粘着不肯下来。于是我们又与面团大战了起来,最后香甜的面包终于烤了出来一一色泽金黄,香气四溢!努力终于有了回报!

——钟泽凯

直到老师给我们介绍了陶瓷的身世,才知道原来泥巴也有家族,我们用的大概是紫砂泥。也才知道原来捏泥巴也有讲究,就说第一步揉泥就很磨人耐心,但当原来“坚硬不屈”的紫砂泥在我手心里慢慢变得服服帖帖时,烦躁的心情竟也慢慢平静下来,后面的再磨人的步骤,我也认认真真做完了。看着一个小紫砂壶慢慢成型直到完工,我心中的自豪与成就感也油然而生。当老师来到我们这组打分时,我忽然有了一种老母亲的心态:我辛辛苦苦做好了你,你可要给我争口气。最后的成绩也确实不错,我看那小紫砂壶也更顺眼了。

临近离开时,我看着手指甲里的土沉默了,挺有趣的一个活动,结果还给我留了个纪念是吗?

总的来说,今天收获颇丰,充实的一天,谁能想到泥也能玩出花样呢?

——王雅婷

老师给我们的第一个任务是做茶壶。开始上手揉泥了,一开始的泥,特别硬,就像石块一样,但经过多次加水,陶泥就变得很软。老师很细心的放上视频,让我们跟着做。当我开始做时,其他步骤都完成的好好的,就是卡在了,做壶嘴上,怎么都做不成功,做一次不满意,再做一次还是不满意,看着别人,做好的壶嘴,我也不放弃。虽然手法没有别人好,但毕竟也马马虎虎做了一个壶嘴嘛!

今天的收获还真不少,了解了关于陶艺的知识,还亲手操作了一次,也了解到陶艺人的辛苦。真是“纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行”!

——马欣怡

我分到了制作墙身的任务。面对眼前一排参差不齐的格子,我拿上铅笔,似将军骑上快马火速赶往战场!铅笔,在纸张上飞速运动,似马飞驰于前线!尺子是将军的探子传来的情报,每一次的铅笔与尺子交汇,是前线不断传来的战报,终于我缓慢地放下笔,将军到达了前线作战!接着我又手持钢尺与美术刀,将军拿上利刃上战场杀敌,切折的工序不断进行,将军也在战场上大杀四方,最终一切进入了收尾阶段,胜利的号角吹响!八角楼制作完成了,将军带着胜利的好消息衣锦还乡!

——丁璇

贝聿铭设计苏州博物馆,吕彦直构思中山陵站,扎哈哈迪德筹划北京大兴国际机场,今有陈熙孜、丁璇、刘思成我们三人合作八角楼。

……

我拿起圆规放在直尺前,将尖的那一边顶着零,钻笔的那一头顶着4,确定好后,在纸上开始画。“点动成线,线动成面,面动成体。”这句话说的一点也没错。圆规是舞蹈家,纸上的点在圆规的舞蹈下旋转了一个圆周,回到起点后,一支舞完毕。钢尺与量角器是数学家,在圆中要分成八份45度的角,他们极有默契,在他们完美的配合下,一个园平均分成每份45度的角。在每份的末端点上一点,再一个个相连,他们所要做的已完成。接下来是美术刀的活,美术刀可是个不容小觑的雕刻家。他熟练地拿起自己的工具,沿着线条切折,最后在压一压,使折痕更深。最后是胶带的工作。胶带是个修理师,将自己的工具贴在粘贴边上,卷起来粘在一起,就成了个立体的图形。

这次实践让我明白了任何事情都不容易,我们要尊重任何事,认真对待每件事。

——陈熙孜

3D打印笔项目,考验同学们团队合作的能力,两个人需分工明确,互相帮助,其次,这个项目要有足够的耐心,重复做一个事情一个动作,难免会有些枯燥,但越是这样,往往就越要耐住性子,仔细完成。

在电脑上完成的则是模型火箭,这需要足够的想象力,制造出可圈可点、细节多样的模型。打印完成后,成功拥有自己的模型时,每个人都是欢呼雀跃的。

这次3D打印之旅,提高了我们的空间想象能力和创造能力,锻炼了我们的感知能力和动手能力,亲身感受科学之神奇,科学之魅力。

——孔田俊

当我查看成果时,发现视频都是糊的——原来是没有调整焦距,我们只好重新进行拍摄。在拍摄完成后,我们便对视频进行剪辑,这是一项技术活,繁琐又重要。正当我们在一顿操作后,并且认为我们的任务完成时,又出现了一个新的麻烦——“媒体丢失”,我们的努力付之一炬,我们差点崩溃。但很快我们意识到,伤心并没有用,于是我们整理了心情重头再来,最终完成了任务。这次劳技课让我受益颇多,不仅让我学会了拍摄与制作影片的技术,还让我明白了,只有坚持不懈斗争到底才能尝到那成功的果实。

——刘畅

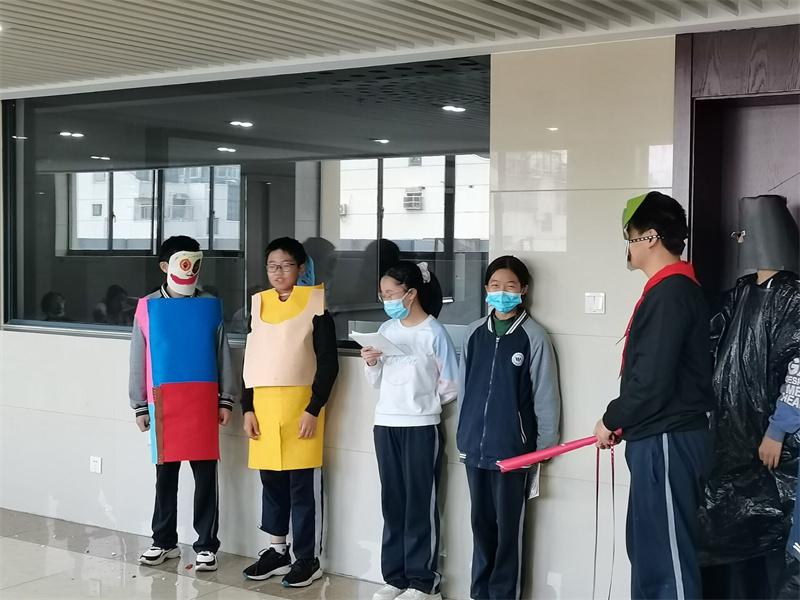

拿起画笔勾勒世界,灵活用脑编写剧本,打开手脚奋力表演,在OM1课堂中考验的不仅是创造力还有团队协作能力。没有服装,没有道具,没有剧本,一切都是未知的,需要我们开动大脑进行一次完美的解题表演。挥洒笔墨,构造台词;晕染颜料,画出背景;压榨脑力,创造人物。编剧,演员,导演……一人分饰多角。我们组分工明确,快速确定了方向,磨合多次的剧本,精心排练的台词,颜色多彩的背景都使人耳目一新。经历失败,却依然抵挡不了我们盼望胜利的决心。在欢声笑语中,在湛蓝天空下,在温暖灯光里,我却已经明白团结与人们密不可分。

——钱子玲

一天的少年宫劳技课程非常充实,奥林匹克头脑风暴并不枯燥,它使我在这之中获得了许多新技能。

我们根据题目走向和个人喜好讨论出了大概剧情,接着同学们各司其职,有的写剧本、有的画背景板、有的制作道具。在规定的时间里,运用有限的材料完成这些并不容易,常常能看到同学不慎被胶枪烫到,但同学们热情互助,真诚建议,氛围很是热烈。由于座位是混着坐的,田家炳中学的许多同学也和我们共同协作,彰显了真、善、美的良好品质。

这次的劳技课程不但提升了我的手工技能,更让我感受到了同学们之间的无私和善良,为我以后的学习注入了无限的动力。

——张瑾舟

为了让我们亲身体会到其中的乐趣,老师接下来让我们练习斗茶,每个人都练一遍,正当我寻思如何打出更多泡沫时,“我来帮你打吧,”她出手了,她的名字叫徐若茜,只见她那强有力的手臂均匀地捣着茶汤,很快,泡沫就像叛逆的孩子变得乖巧了,慢慢聚起来了,茶汤上都是细腻的泡沫。“你看这样才对,做事情要找对方法。”我受了她的教,很快就打出了泡沫……时长两天的茶艺课就这么结束了,在回校的路上,层层晚霞好似小姑娘脸上泛红的红晕,伴随着落日的映照,使我感觉无比温暖,这次的茶艺课可真是回味无穷。

——王姝遥